こんにちわ。わらびです。

スラウェシ島の山岳地帯に暮らすトラジャ族。

この方々を有名たらしめているのは、ランブソロという盛大な葬儀なのですが、彼らの死後の考え方も反映されているお墓や埋葬方法も非常に個性的で興味深い。

今回は、多種多様なトラジャ族のお墓の中の洞窟墳墓について紹介していきます。

タナトラジャの観光スポット

伝統葬儀ランブソロ / 伝統家屋トンコナン / 洞窟墳墓タンパン・アロ / 岩窟墓レモ / 貴族の墓ボリ / 衝撃的な洞窟

インドネシア旅行では大変お世話になったガイドブックの定番「地球の歩き方」

荷物にならないのでkindle版がおすすめ!

トラジャ族の洞窟墳墓

トラジャ族の埋葬方法は時代によって変化してきましたが、現在行われている主流の埋葬法は洞窟墳墓と岩窟墳墓の2種類。

そして今はもう行われていませんが、亡くなった乳児に対しては木葬という、唯一無二といっても過言ではない珍しい埋葬方法も存在します。

ランテパオ周辺にはいくつもの墳墓があり、そのうちのいくつかは政府が設備を整え観光地として一般公開しています。

タナトラジャ観光では、伝統集落や牛のマーケットに加え、そのうちのいくつかの墳墓に訪れることになるでしょう。

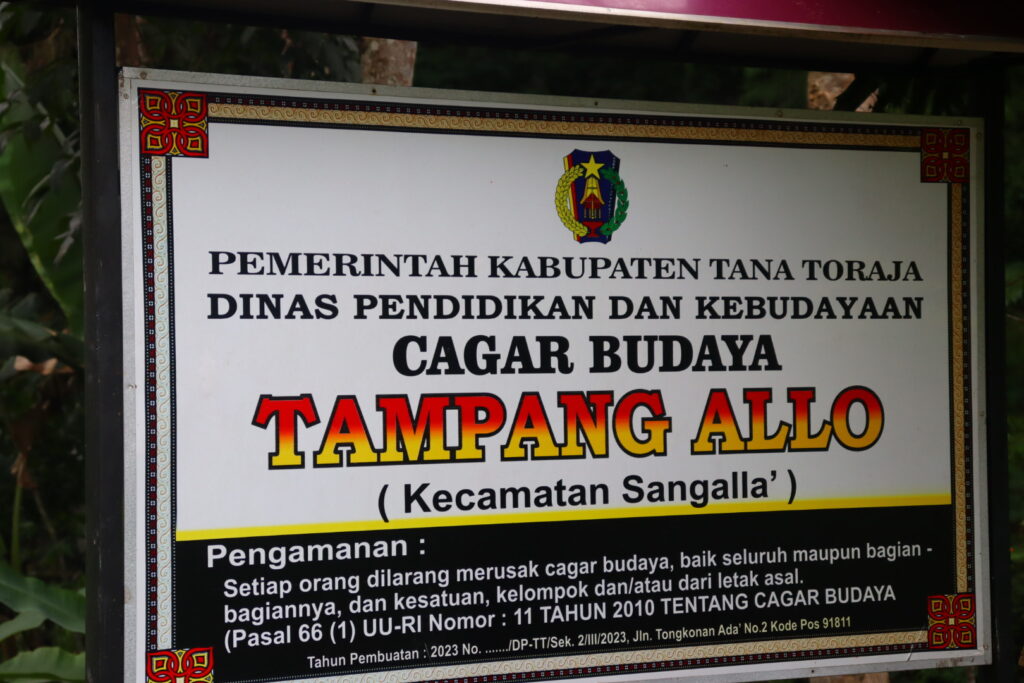

タンパン・アロ

まず紹介する洞窟墳墓は「タンパン・アロ」。

この洞窟内での埋葬は、初期からちょっと経った頃の方法とされ、廃れつつあるものの今でも使われています。

トラジャ族のお墓は今や大きな観光資源の一つ。

入場料の配分は、埋葬地を管理する親族に6割、残り4割が政府の収入となるそうです。

洞窟内に木の足場をかけ、その上に棺を安置する。これが基本的な洞窟墳墓の埋葬方法で、少し珍しいものだと吊り下げ式のものもあります。

トラジャ族の一番最初の埋葬方法は地面の上に棺を安置するという様式だったそうです。

しかし、それだと棺が動物に荒らされてしまうので、このように洞窟の中に足場をかけ、その上に棺を置くようになったそうです。

一見すると、かなり変わった埋葬法にも見えるが、これには実は合理的な理由があるのではないかと思う。

棺はいずれもトンコナンと同じ船の形。

トラジャの人々にとって船は、自分たちの先祖を示すルーツであり、死後の世界へと至るための乗り物でもある。

しかし、この船型の棺は、今ではキリスト教との混合によって普通の形の棺に置き換えられている。

これを失われゆく文化などと考え、マイナス面に捉える観光客もいるそうだが、この地に住むトラジャ族は時代と共に変化してきた方々なのである。

何より、埋葬地が限られている山間部ゆえに、嵩張らない普通の形の棺は積み重ね安置することが出来て、土地の節約にもなるので案外そっちの方が良かったりもする。

トラジャ族の墳墓ではどこにでもある故人を模した人形「タウタウ」。

これはランブソロで水牛を24頭以上生贄に捧げた地位の高い人しか作れないとされています。

昔は木で彫られていたが、現在はより精巧なマネキンに変化している。タンパン・アロはもう使われていない墓所なので、ここにあるのは木製のタウタウだけとなっています。

驚きなことに墳墓内にはいくつもの人骨が散乱している。これは、経年劣化で足場が崩れ落ち棺が壊れてしまったから。

ここは小規模な墓なので散乱する人骨は少ないが、もっと山奥にある大きな墳墓ではそれはもう凄まじいことになっている。

動物に荒らされないように洞窟内に足場をかけ棺を置いたはいいが、今度は経年劣化により崩壊し人骨が散乱するようになった。

そして、次の時代の岩窟墳墓へと方法は変化していったそうです。

今はもう使われていないとはいえ、せめて頭蓋骨だけはある程度集めて飾るらしい。

洞窟内に人骨が散乱している状況。不思議と怖い雰囲気などはない。

夜に来たらかなり怖いだろうけど。

ロンダの洞窟墳墓

次に紹介するのは「ロンダの洞窟墳墓」。

こちらもタナトラジャ観光では定番の観光スポット。

タンパン・アロ同様に古い墓所だけど、こちらは今も現役で使われています。

こちらの墳墓は、古い時代の船型の棺と、キリスト教化以降に浸透した箱型の棺が混在する、トラジャ族の時代の遷移が見て取れる場所でもあります。

古い時代の船型の棺。

こちらがキリスト教化以降に浸透した箱型の棺。

それと、故人の顔写真が印刷されたもの。おそらくこれは、ランブソロで使われた看板だと思われ、「selamat jalan(さよなら)」、送り出す側が言う別れの言葉が書かれています。

従来の船型の棺では横に並べることしかできませんでしたが、新たな箱型の棺になってからは、このように積み重ねておくことが可能に。

埋葬地が不足しているタナトラジャにおいて、この箱型の棺というのは、土地の節約にもつながり非常に合理的。

洞窟墳墓でも珍しい吊り下げ式の棺。

少しでも天に近いところで埋葬しようという考えが見て取れます。

動物に遺体を荒らされないように高所に棺を安置するようになってから、そこにインドネシア各地に伝わるアニミズム信仰が混ざり、より高所に棺を置くようになったのではないかと思う。

吊り下げ式もそうですが、ロンダの洞窟墳墓ではより高いところ、つまり天界に近いところに棺を置こうとする概念が強く表れています。

その最たる例がこちら。

お分かりだろうか?

岩の隙間に置かれた棺を。

これがどこにあるかというと…

こちらがロンダ洞窟のある岩山なんですが、その岩壁にある隙間。その中に棺が安置されています。

確認できるだけでも2個ありました。

とんでもない場所にありますが、山の上から足場をかけ岩の隙間まで降りて行ったそうです。

途轍もなく危険で労力のかかるこの方法。ここに埋葬されている人が、貴族身分の人だと聞いて納得しました。

なぜこのような変わった埋葬法に?

トラジャ族がこのように一風変わった埋葬方法をしているのは何故なのでしょうか?

普通に土葬でもいいじゃないかと思うかもしれないが、トラジャ族には、「土の中は不浄で天に近いほど清浄である」という、インドネシア各地に伝わる独自のアニミズム信仰が受け継がれている…

というのもあるだろうけど、初期の埋葬法が地面の上に棺を置いていたところを考えると、むしろそれは後付けでしかなく、もっと合理的で切実な理由があったのではないかと思われます。

タナトラジャは、周囲を山に囲まれた山間部なので平地はごくわずか。

当然この平地は、家屋を建てたり稲作や農業といった、生きるために必要な土地として利用せざるを得ません。なので、そこを死者のために割くということは絶対になかったでしょう。

じゃあどこを埋葬地にしましょうか?

となって、おのずと行きつく先は洞窟や岩壁といった使い道のない土地。

トラジャ族の埋葬とは、使えない土地をいかに有効利用するかの戦いだったのである。

新しい埋葬方法

ちなみに、トラジャの最新式の埋葬法はこのようにコンクリート製で、この中に棺ごと安置しています。

これだと木製の足場よりもはるかに長持ちするし、搬入も扉を開けるだけだし効率的で管理も楽らしい。

まあ確かにそうだよなとは思う。

最初期は棺を地面に置く。次いで洞窟葬へと変化するも、経年劣化で足場が崩落するので、遺骨が散乱しないように岩窟葬へと。

岩窟葬は岩壁に穴を掘るのには大変労力がかかるので、現在のようにシンプルな廟ができた。

おわり

時代と共に合理的に変化してきたトラジャ族の埋葬法。

ランブソロに代表される死生観のみならず、死後の世界観も非常に興味深くて面白いものです。

インドネシア旅行では大変お世話になったガイドブックの定番「地球の歩き方」

荷物にならないのでkindle版がおすすめ!

コメントを残す