こんにちわ。わらびです。

スラウェシ島の山岳地帯に暮らすトラジャ族。

この方々を有名たらしめているのは、ランブソロという盛大な葬儀なのですが、彼らの死後の考え方も反映されているお墓も非常に個性的で興味深い。

今回は、多種多様なトラジャ族のお墓の中でも、「岩窟墓」と「幼児の木葬」について紹介していきます。

タナトラジャの観光スポット

伝統葬儀ランブソロ / 伝統家屋トンコナン / 洞窟墳墓タンパン・アロ / 岩窟墓レモ / 貴族の墓ボリ / 衝撃的な洞窟

インドネシア旅行では大変お世話になったガイドブックの定番「地球の歩き方」

荷物にならないのでkindle版がおすすめ!

トラジャ族の岩窟墳墓

トラジャ族の埋葬方法は時代によって変化してきましたが、現在行われている主流の埋葬法は洞窟墳墓と岩窟墓の2種類。

そして今はもう行われていませんが、亡くなった乳児に対しては木葬という、唯一無二といっても過言ではない珍しい埋葬方法も存在します。

ランテパオ周辺にはいくつもの墳墓があり、そのうちのいくつかは政府が設備を整え観光地として一般公開しています。

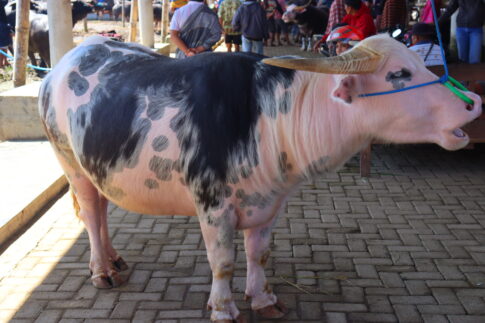

タナトラジャ観光では、伝統集落や牛のマーケットに加え、そのうちのいくつかの墳墓に訪れることになるでしょう。

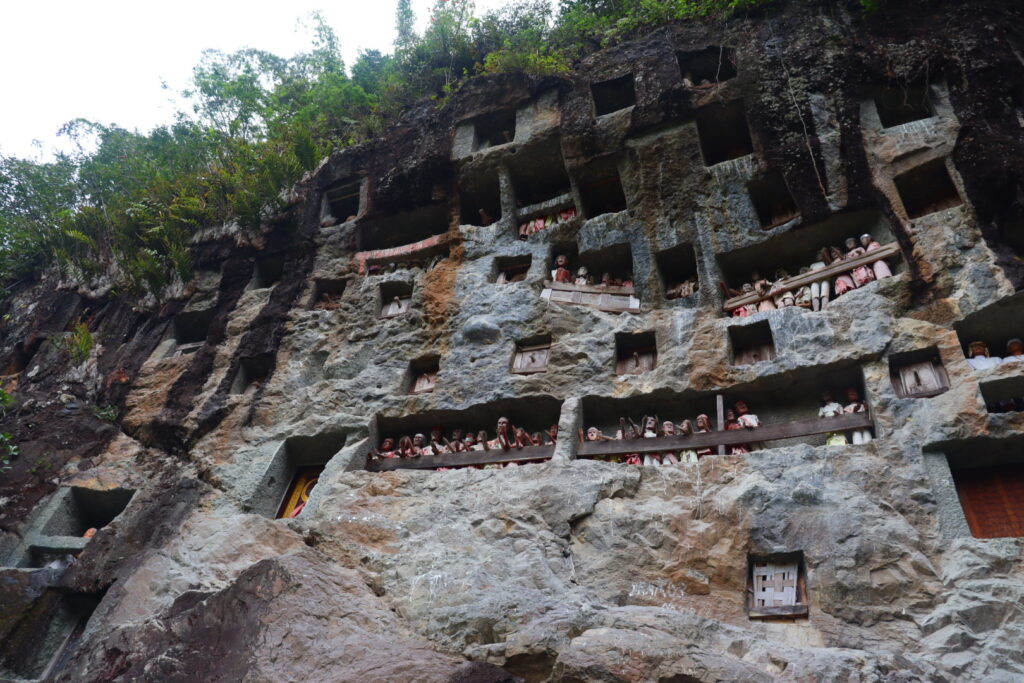

レモの岩窟墳墓

タナトラジャでは特に有名な「レモの岩窟墳墓」。

ランテパオから南のレモの村にある、岩壁に掘られたトラジャの伝統的な墳墓群。

タナトラジャの観光情報について調べると、ランブソロとこのレモの墓が出てくるくらいには有名で、十中八九ここに来ることになります。

他のお墓は入場料が30,000IDRなのに対しここだけは50,000IDRと少し高め。

トラジャ族の埋葬スタイルは時代を経て変化していますが、これは洞窟墳墓の次に誕生した埋葬法で割と今も使っている人が多い。

この墳墓は山の岩壁に掘られ、一つの穴につき一家族が利用しています。

もとは貴族のために作られたお墓なので、今でも使っているのは、その子孫かそれなりに地位の高い方なのでしょう。

墓の前にはランブソロで使われた棺を運搬する神輿。割と新しく最近使われたもの。

以前は棺そのものが船の形をしていましたが、キリスト教化したことにより箱型の棺に変わったので、今はこれが死者を運ぶ船代わりとなっているのでしょう。

墓穴は上にあるものほど古く、下に行くほど新しい。

竹の足場を組み手作業で岩壁を掘り進める。高所での作業は困難なので必然的に上の方ほど彫られた穴は小さく内部スペースも狭くなっている。

わざわざそんな苦労をしてまで高所に墓を作る理由は、死者は天に向かうというトラジャ族の宗教観に根差しており、要は埋葬場所を少しでも天界に近付けるための工夫。

それ故に、トラジャ族のお墓はどれも高い場所に作られている。

死者の埋葬の仕方はその地の風土に根差した合理的な方法となることが多く、例えば日本では土地の節約と感染症予防のため火葬。薪となる木が貴重な高地、地面を掘るのが厳しい岩場の山岳地帯では風葬、鳥葬。死者の復活が信じられてきたキリスト教では土葬など。

タナトラジャは周囲を山に囲まれ、少ない平地は農耕地として使うので、貴重な平地をわざわざ埋葬に利用し生活を圧迫するということはなかったはず。

埋葬地として使われてきたのは、いずれも洞窟や岩壁といった本来であれば使い道のない場所。

墓を作るために高所に足場を作り人力で岩肌を掘らなければならず、当然電動工具も無い時代なので、岩を掘るにもかなりの時間と労力が必要になってくる。

死者のために多大な労力を割く。

その過程で先祖や死者に対する思い入れがより強く深くなり、そして今見るような盛大な葬式儀式に結び付いたのではないだろうか?

更に、埋葬地は人々の生活圏から離れた場所。

普段立ち入ることのない場所柄ゆえ、そこには聖域めいた一種の神秘性が生まれ、それが崇拝や信仰につながったとしても何ら不思議ではありません。

トラジャ族の埋葬方法には、ここで生きていくための合理的な理由があり、そこに後付けのような形で宗教観が根付いたのではないかと思います。

洞窟では遺体が完全に白骨化しているのに対し、ここに埋葬される遺体はミイラとして保存され、何年かに一度衣類を変えたり墓の中を清掃する「マネネ」という儀式が行われます。

下の方にある新しい年代の墓には十字架があしらわれ、時代の経過と共にキリスト教が混合してきたということが分かります。

死者を模したタウタウ人形。

どれも一様に手を伸ばしちょっと怖い。天からの恵みを授かるためにこのような形になっているらしい。

夜にここへ来て上を見上げたら卒倒すること間違いなし。

昔は竹で足場を組み高所で掘るので、上の方は小さな岩窟しか彫ることができませんでした。内部のスペースは1,2mほどとかなり狭めなので遺体のみが埋葬されています。

スペースが埋まるにつれ墓の位置も下がってきたので、現在ではより大きな墓を作れるようになりました。

下にある新しい墓は内部スペースが3~5mと、土地不足に苦しむ香港のアパートよりも広くなっている。

昔のものは狭いので棺から遺体だけを取り出して埋葬していましたが、今はもう棺ごと墓に収めることが出来るようです。

キリスト教に改宗したので棺の形も箱型に変化したらしいけど、もしかしたら棺ごと埋葬できる穴を掘れるようになったので、内部で重ねて安置できない船型の棺は廃れていったという考え方もできる。

ちなみに、墓の下には中に入らなかった棺も放置されている。

側面に回り込むとまた別の墓がひっそりとあり、こちらは正面の墓とは違いタウタウがありません。

おそらく、そこまで高貴ではない一般的な身分の人の墓なのでしょうか?

どれも古く、扉に十字架がないところを見ると、キリスト教化以前の時代のものでしょう。

トラジャ族の最新式のお墓。

レモの墓もそろそろスペース不足。穴を掘れる場所にも限りがあるし、何より管理も楽なのでこのタイプが主流になってきている様子。

子供の墓

トラジャ族の幼児の墓。

この木は生後間もなく、おおよそ歯が生える前に亡くなった赤子が埋葬されている墓地。木に付けられた扉の中に赤子が埋葬されています。中の赤子は、母親の胎内にいるような状態になっているそうです。

この埋葬方法は、木葬とでもいえばよいのでしょうか?

他に類を見ない非常に珍しい埋葬ですが、やはり土地の節約につながる合理的な方法です。

埋葬に使う木はどれでもいいという訳ではなく、白い樹液の出る種類に限られています。

この樹液が赤子のミルク代わりとなり、木と共に成長すると考えられているそうです。

トラジャの人々は死後天に向かうと考えているので、少しでも空に近付けるために埋葬される場所は山の中や比較的高いところ。

ここに埋葬された赤子も、木の成長と共に、徐々に空へと昇って行くということなんです。

この時見た木には全部で7つの墓があり、それぞれの墓は親のいる家の方向を向いて作られているそうです。

幼くして亡くなった赤子は、死後ただ天に上るのではなく、埋葬に使った木と共に成長する。

どことなく、子供の成長を見届けることができなっかった親への救済めいた意味もあるような気もします。

この文化は、現在は廃れて行われていないそうで、最も新しいものでも2、30年前ほどだそうです。

この墓があった場所はスパイスファームだったので、周囲では多くの香辛料が育てられていました。

ガイドの人がそこらからむしって渡してくれた、ただの雑草にしか見えない草。

草自体は殆ど香りもしないけど、ちぎると途端に断面から爽やかな柑橘の匂いがぱっと香り立つ。

そう、レモングラスである。

乾燥させた葉を紅茶と淹れるとレモンティー風味になる。好き。

こちらは胡椒の実。

香辛料貿易ではオランダ東インド会社が取り扱っていた主要品目。

バニラの木。

少し太めの茎を乾燥させたものがあのいい匂いのするバニラとなる。

高い殺菌効果を持つ香辛料。

現在トラジャ族は、ホルマリンにより遺体をミイラ化させていますが、かつてはこれらの香辛料やハーブを用いて遺体を保存していました。

タナトラジャは高地にあるので、低地ほど高温多湿になりませんけど、東南アジアの気候でもミイラを作れるなんて凄いものです。

お土産に香辛料が売っていたので思わずクローヴを購入。これひとつで200円。

元の相場がどれくらいか不明だが、産地というだけあっておそらく安いはず。

インドネシアは古くから香辛料の産地。

このクローヴは、当時のヨーロッパの人々がこぞって欲しがった高級香辛料のひとつで、オランダ東インド会社も特に重要視した品。

特に何か使い道があるという訳でもないけど、東インド会社の歴史を知っている身からすると思わずロマンを感じてしまい我慢できず買ってしまった。

とりあえず、日本に帰ったら肉にぷすぷす刺して使うことにしましょう。

おわり

トラジャ族の埋葬方法は、時代や階級、場所、年齢によってそれぞれ変わってくるので興味深い。一つの宗教内で、ここまで埋葬の仕方が異なるのはかなり珍しいのではないでしょうか?

特に、幼児の木葬なんかは、タナトラジャでしか見られないとても珍しい埋葬方法。

トラジャ族の死生観から葬儀、埋葬法。とにかく個性的で面白いものばかりですね。

インドネシア旅行では大変お世話になったガイドブックの定番「地球の歩き方」

荷物にならないのでkindle版がおすすめ!

コメントを残す