こんにちわ。わらびです。

インドネシアの秘境スンバ島。

この島に滞在できたのは移動の関係でたったの3日間だけでしたが、お目当てのワイカブバクの伝統集落はきちんと観光してきたので紹介していきます。

ワイカブバクへの移動

↳文明から少し離れて——インドネシア最後の秘境スンバ島へ

この記事は2024年7月の情報に基づき作成されています。

ワイカブバクの伝統集落

インドネシア最後の秘境とも呼ばれるスンバ島。

手つかずの自然や独自の宗教。知名度の低さの割に意外にも観光資源が豊富。

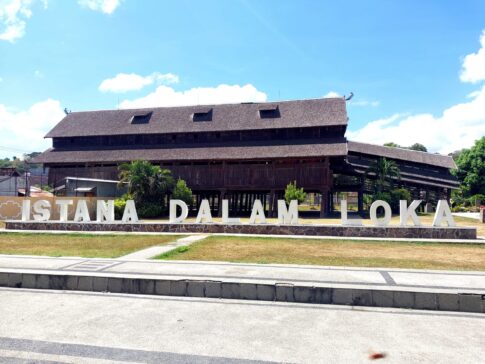

中でも特筆すべきなのは島の中部、山に囲まれた町「ワイカブバク」に多く残り、独自の景観を生み出す伝統集落。

「マラプ」という精霊信仰に基づき作られたこれらの伝統的な家屋は、3層の構造に分かれ、上部は天界、中段は人間の世界、下部は動物や精霊の世界と家の構造自体が宇宙観を体現しているそうです。

インドネシアでは国が定める宗教の中から自ら信仰する宗教を選択しなければなりませんが、スンバ島の土着宗教であるマラプはその選択肢の中にはないので、島民の中には形式的にキリスト教に属しているものの、あくまでも信仰するのはマラプという人も多くいるようです。

マラプはインドネシア各地に伝わるアニミズム(精霊信仰)の一種、他の島で信仰されているアニミズムとも一定の共通点があります。

例えば、バリ島のタマンアユン寺院にある搭の祠にも、バリ島の神々や先祖が祀られ、高ければ高いほど神聖さが増すとされています。

スラウェシ島のトラジャ族の舟形の伝統家屋トンコナンでも、室内の一段高くなっている場所に先祖の霊が宿るという考えがあります。

また、死者を少しでも天界に近い高所に安置するという独自の埋葬方法も有名。

島々は海で隔てられていたので、根柢の大まかな部分のみが共有され、その他の細かい部分は、その島の風土、立地などの環境に合わせ独自の発展を遂げたのでしょう。

面白いものですね。

集落の構造

中心となる巨石

スンバ島の伝統集落を象徴する二つの要素、巨石とマラプを祀ったとんがり屋根の家屋。

まず、集落を作る上で中心となるのは先祖の魂を祀った巨大なお墓。

スンバ島は今も巨石文化の残る地で、故人の墓などは巨大な石で作られており、それを中心として集落が作られていきます。

ここはかつて集落のあった後なのでしょうか?

町を歩くとこのように、巨大な墓石があったりもします。

中心といっても、信仰上の理由で集落は基本的に山の上など高所に作られるため、集落は円形には拡げることができず、墓に沿うように細く長く伸びた作りとなっていて、これがまた特徴的な景観を生み出している。

天に向かって伸びる屋根

この伝統集落では最も印象的な光景を生み出している茅葺屋根。

とんがり屋根の内部はマラプを祀る最も神聖な場所で、マラプに捧げられる祭壇や供物が保管され、家長や司祭のみが年2回立ち入ることができるとされています。

高所=天に近い神聖な場所という考えなので、とんがり屋根なのは少しでも神聖な天界へと近づけるため。

それぞれの家で競うように高い屋根が作られたそうです。

また、伝統集落自体が高台などの高所に作られ、少しでも天に近づける工夫がなされています。

高い屋根を作るのもそうですが、巨石を低地から山の上へと運び込む。

故人を弔うために費やす労力が大きくなればなるほど、その形代やモニュメントは神聖で尊いものとして扱われるのでしょう。

今でこそ茅葺屋根の伝統的なスタイルはあまり見れませんが、スンバ島の家屋にはかつての名残として、とんがり屋根を取り入れているものも多くあります。

この先、形を変えつつもこの島の伝統が紡がれていくのでしょう。

集落で行われる葬儀

トラジャ族の葬儀ランブソロでもそうだったように、アニミズム信仰のあるスンバ島のマラプ教でも故人を送り出す葬儀では動物を生贄に捧げます。

私がワイカブバクの伝統集落にお邪魔した際、偶然にも故人を弔う葬儀が行われていました。

なんでも前日に亡くなったそうだ。

葬儀といっても、この日行われていたのは生贄の儀式。

スンバ島の葬儀がどのようなものかはわかりませんし、前日に亡くなったばかりなので、後日参列者を集めもう少し盛大に送り出すのでしょうか?

生贄となる豚2匹を取り囲む男達。

トラジャ族のランブソロとは違ってそこまで大掛かりなものではなく、集落の男たちだけが集まって進行するという感じ。

女性や老人、子供たちは普段通り集まってお茶を飲んだり。

まあ、いつもがどんな感じなのかわかりませんけど。

スンバ島の男性はこのように「パラン」という伝統的な刀を腰に差している。

伝統的な装飾品かと思っていたけど、形骸化せずいまだ実用的な道具として存在し、事実この葬儀でもこのパランが大活躍していた。

まずは、竹の棒に縛った豚を担ぎ上げパランで前足の下あたりを一突き。

刺された傷跡からは、どろっとした血が少しずつ流れ落ち、徐々に動きが遅くなる。

そして息絶える。

このまま集落を軽く歩き回った男たちは豚に藁をかぶせて火をつける。

とても豪快で鮮度抜群のまま調理する…、

これは別に調理しているというわけではなく、表皮に生えた毛を焼いているだけなんだそう。

表皮がこんがりと焼けた豚。

これを大きな葉っぱの上に横たえて切り分けます。

当然ここでもパランが活躍します。

きれいに入った切込みを見るに普段から鋭く手入れされているのでしょう。

ちなみに、このお肉は集落の人々に配られます。

死者を尊び敬意を払う島の人々。

しかし、葬儀といっても大仰で厳かなものではなく、日常風景の一部。緩やかに和やかに行われていました。

「マラプ|Marapu」とは、スンバ島の先住民族が古くから信仰してきた祖先崇拝を中心とするアニミズム信仰のこと。「マラプ」という言葉には、神霊や祖霊、自然の力など、目に見えない存在すべてが含まれている。

スンバ島ではキリスト教が主流だが、現在でも島民の2割ほどに信仰されている。