こんにちわ、わらびです。

タナトラジャではガイドを伴い何か所も観光に行きました。

全体的に興味深い場所ばかりでしたが、中でも印象的だったのが、トラジャ族を有名たらしめているお葬式。

という訳で、トラジャ族の伝統葬儀「ランブソロ」に参加した時の様子を紹介していきます。

後半にはモザイク処理をしていますが血を伴う画像もあるので苦手な方はご注意ください。

タナトラジャの観光スポット

伝統葬儀ランブソロ / 伝統家屋トンコナン / 洞窟墳墓タンパン・アロ / 岩窟墓レモ / 貴族の墓ボリ / 衝撃的な洞窟墳墓

インドネシア旅行では大変お世話になったガイドブックの定番「地球の歩き方」

荷物にならないのでkindle版がおすすめ!

もくじ

トラジャ族の葬式「ランブソロ」

スラウェシ島の山奥、タナトラジャに暮らすトラジャ族。

インドネシアには数多くの民族が暮らしていますが、この人たちを有名たらしめているのが、その特異な死生観と「ランブソロ」という葬式。

トラジャの人々は「死ぬために生きる」と言われるほど葬式に莫大なお金をかけます。葬儀は数日から数週間に及び、専用の会場を作り、生贄用の水牛にかなり高額な費用を投じる。

このかなり独特な死生観とショッキングな生贄の儀式が有名で多くの観光客が足を運びます。

最近では、重要な観光資源にもなっているのか、ツーリストオフィスに行くと直近の開催日程を教えてくれるほど。

私がランテパオにいた時、タイミングよく開催されていたランブソロがあったので、ガイドに連れられて20kmほど離れた場所にある村へと訪れました。

ランブソロの多い時期

ランブソロが多く行われるのは6月~8月までの間とされています。

私がランテパオに足を運んだのは7月でしたが、事実、あちこちで葬式会場を見かけました。高位の人の規模が大きな葬儀もこの時期に行われやすいようです。

この時期にタナトラジャへ足を運べば確実にランブソロを見れるでしょうが、それ以外の時期だと運次第かと思われます。

葬式といっても亡くなってすぐに式は執り行わず、タイミングの良い時期まで遺体を保管しているので特定の時期に葬儀を行いやすいという利点があり、こう考えると一種の伝統行事のようにも思えるかもしれません。

ランブソロへの参加資格

トラジャ族のランブソロはスラウェシ島では最も有名な観光資源にもなっていて、これ目当てに多くの観光客が集まってきます。

地元の人以外にも欧米系、特に旧宗主国であるオランダからの観光客がかなり多い。

葬儀に縁も所縁もない部外者が来てもいいものなのか悩みどころだが、トラジャの人たちは、人生で最後の一番華やかな舞台に、少しでも多くの人たちに参列してもらいたいのか誰しも受け入れてくれます。

一応、本来であれば入場料も何もかかりません。

しかし、観光客が訪れる場合は、手土産としてタバコ1カートン(1グループ/200,000IDR)持参するのが通例となっています。

ガイドは必須

ランブソロは、トラジャの人々にとって人生の中で最も重要な行事。いくら万人に門が開かれているとはいえ、決して失礼があってはいけません。

主催者への参加の許可やマナー、食事の提供、現地の人たちの価値観など観光客では分からないことだらけ。

会場の場所も分かりにくいことが多く土地勘がなければたどり着けないこともあるので、ガイドは必須といえるでしょう。

ランブソロに参加!

ガイドに連れられてやってきたランブソロの会場。

トラジャの人々の一大イベント、周辺の雰囲気もなんだかお祭りのようで、会場の入り口では門と看板が掲げられています。

顔写真からするに、どうやら3人の共同葬儀のようです。

専用の会場

ランブソロの会場へ。建物が左右に並ぶ道。

一見すると村の中のようにも見えますが、この会場は、もとは空き地だった場所で何ヶ月も前から作り始めていたそうです。

位の高い人ともなると、数百メートルに及ぶ集落のような会場を作り、何週間もかけて葬儀を行います。

ランブソロを見るのは初めてなので通常がどのくらいの規模か分からない。

しかし、参列者の数や会場の大きさから見るに多分それなりに大きな葬儀なのではないだろうか?

ランブソロは1日で終わらず、数日間にわたって葬儀が続き、この葬儀は5日間の日程で、この日が2日目。

中心にあるひと際高いトンコナンのある櫓は、葬式期間中遺体の入った棺桶が置かれる場所。櫓に近い席であるほど故人に近しいみたいです。

会場にいる人たちはみな、黒を基調とした衣服を着ている。トラジャでも葬儀では喪服のように黒い服を着るようです。

赤い服を着た人たちもいますが、主に男性で葬式の歌唱儀式や進行を執り行う方々。

これから棺が運び込まれ、いよいよランブソロが本格的に始まります。

棺の搬入

会場の外が騒がしくなってきたので見に行ってみたら、どうやら遺体の入った棺が運びこまれるところでした。

今日は2日目。詳しい手順は分からないが、初日は遺体も無しで何をしていたのだろう?

まずは「タウタウ」という、故人に似せて作られた人形を乗せた神輿が運び込まれてきた。

これは、故人の代わりとしてお墓の前に置く人形で、トラジャ族のお墓に行くとたくさん置いてある。

昔は木で作られていたが今はもっと精巧なマネキンが主流。

タウタウを作れるのは身分の高い人間のみ。とりわけ、牛を24匹以上生贄に捧げる人だけが作らるらしい。

この24という数はトラジャでは一種の目安となっているのか、タウタウ以外にも、石柱を建てることができるのも24匹以上生贄にした場合。しかもその内2匹は高額なアルビノの牛である必要があるとのこと。

事実、この会場にも何本か石柱が建っていたし、2匹のアルビノの牛も運び込まれていた。

今日送られる人はそれなりに高い身分なのだと思う。

タウタウに続いてやってきたのが遺体の入った棺を乗せた舟の型の神輿。

先には赤い布が結ばれ女性たちに先導される。

神輿を担ぐのは男の仕事。元気でエネルギッシュな若者たちは皆で掛け声をかけ勢いよく会場前で何度か往復。

その際神輿を小刻みに揺らしたりするが本当にお祭りのようだ。

トラジャの人々は海を渡り北からやって来たとされています。そして死後は南へと向かう。

その時使われる乗り物は当然この船だろう。

昔は、棺自体が船の形を模していたが、多くの人がキリスト教へと改宗した影響で、今では普通の形の棺が使われるようになった。

神輿の運び手たちは会場に入る前に周囲に水をばら撒いていたが、単純にテンションが上がっただけかもしれないし、お清めという意味なのかもしれない。

だけど、船という形から推察するに黄泉への船出ということかもしれない。

結局のところ分からないけどね。

ランブソロは節約のためか更に豪勢に行うためなのか、共同で葬儀が行われることもあるようで、この葬式では、とある夫婦と奥さんの妹の3人の共同葬儀だったらしい。

どうりで葬式会場が大きい訳です。

3つの神輿が会場に運び込まれ中央の櫓に置かれる。

ちなみにこの櫓、故人と全く関係ない人でも上がることができ、観光客でも入ることが可能となっている。

多くの人が集まるトラジャの葬儀には悲しい雰囲気は全くない。

大きな櫓の上に棺が運び込まれ、各棺の前に故人の写真が掲げられた。

棺に半透明のレースのカーテンらしきものがかけれているが、これはそのまま一緒に埋葬されるらしい。

会場内のスピーカーからは大音量で何かが放送されている、現地の言葉なので何を言っているか分かりません。

これは故人の生前のエピソードだとガイドさんが教えてくれた。

トラジャ族の人々は、肉体機能の停止ではなく葬儀で送られる事で完全な死を迎えると考えている。

最後に行う葬儀には数千万円という大金をかけるともされ、トラジャの人々は「死ぬために生きている」と言われるくらい。

月収が数万円とされるトラジャの人々では、亡くなってすぐに葬儀を行えない。

お金が貯まるまでの準備期間が必要なので、その間は故人の肉体を保存し共に家で生活するのも特徴的。今では病院でホルマリンによる防腐処理を行っているが、昔は殺菌作用のあるハーブや香辛料を使って防腐を施していた。東南アジアの気候でも遺体を保存できるとはハーブの殺菌効果の凄さには驚かされますね。

この故人に対しては食事もきちんと出し生きている人間と同じく扱う。遺体は家族の住む家だったり、トンコナンがある場合はそこに安置される。

遺体の保存は長期に渡ることもあり、早ければ数カ月、ガイドの父親は葬儀を行うまで4年かかったと言っていた。

この時の故人の状態は「トマクラ」といい、あくまで病気になって眠り続けているだけとされ、ランブソロで1頭目の牛が生贄に捧げられたとき初めて死を迎えるそうだ。

時刻はお昼時だったので、近くの参列席にお邪魔しご飯を御馳走になることになった。

こういう時に手土産として買ってきたタバコが役に立つ。

それにしても、一度のランブソロで一体どれだけのタバコが集まるのだろうか?

お昼ご飯

ガイドにより会場の一角に案内されお昼ご飯を頂くことに。

振舞われたのは、米と野菜と魚、そして豚肉。

トラジャ飯である。

写真には写っていないけど、他にも何種類もメニューがありました。

さすがに何百人も来場者がやってくるので、食器類の用意は面倒なのでしょう。紙にのせて手で頂きます。

これがランブソロのお食事スタイル。

お米の上に豚肉の香草焼きと青菜の炒め物、小魚を黄色い何か混ぜたやつを乗せて頂きます。

私は野菜が大好きなので、青菜の炒め物は気持ち多めにとって、更には図々しくお代わりもしておいた。

今まで世界各国を巡ってきたが、案外こういった名前も分からない家庭料理的なものを食べることは殆どなかった。

どれも美味しい。名前は分からないけど。

ちなみに、この時食べる豚肉、実はすぐそこで捌かれ調理されたばかりなので超新鮮。

会場では牛以外に豚も生贄にされ、その肉はすぐ調理され参列者の食事となる。

この日焼かれて解体された豚が担がれ運ばれていく姿を何度も見ていたが、まさかすぐに自分の口に入ることになろうとは。

食事の席から煙の立の上る隣を覗くと、すぐそこでは豚が解体されていた。

竹筒に豚肉とそこらへんに生えている「ブロナンコ」という植物、まあこれはオリエンタルバジルのことなのだが、それを入れて一緒に焼いた料理がランブソロでは定番らしい。

インドネシアでは、国の指定したいくつかの選択肢から信仰する宗教を選ばなければならず、トラジャの人々は、イスラム教になると豚肉を食べれなくなるので多くがキリスト教を信仰しているらしい。

改宗したといっても、トラジャ族元来のアミニズムを信仰し続ける人が多く、これにキリスト教が混じってるという状態らしい。

このランブソロなんかが正に土着の宗教儀式だ。

この後、トラジャの墳墓群へと観光へ向かうのだが、形式的にはキリスト教に改宗しているものの、古来からの信仰が新たな宗教に置き換わるということはなく、キリスト教からいくつかの要素を取り入れつつ合理的に変化しているという印象を受けた。

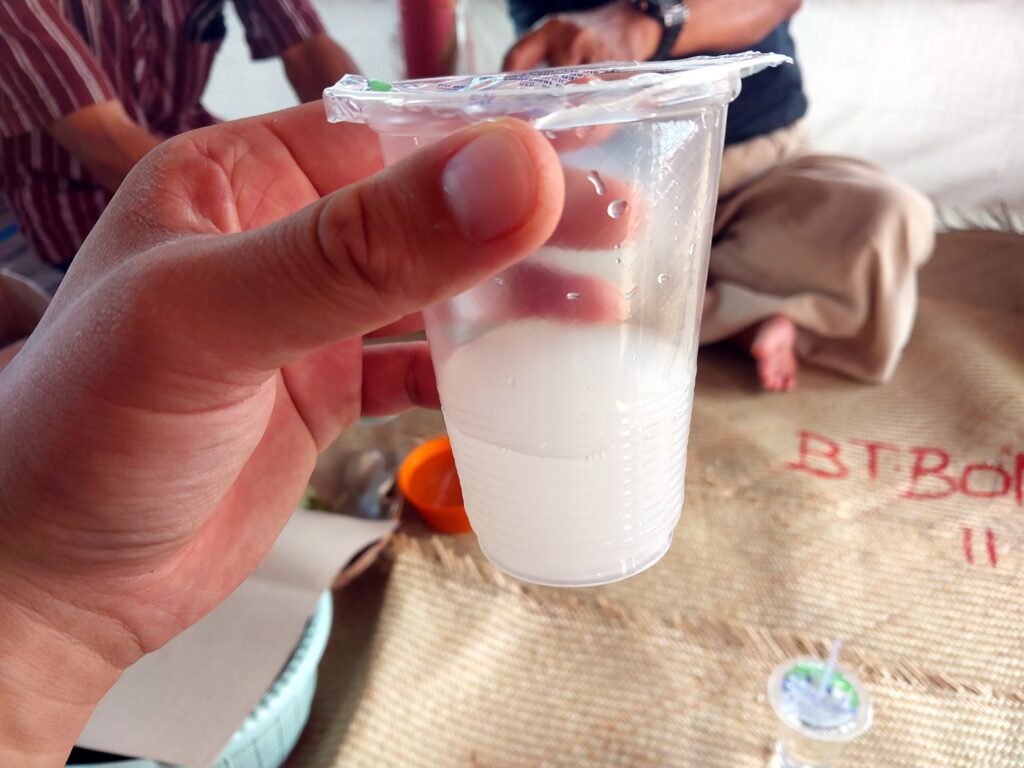

食事を終えるとプラスチックの容器に入った白く濁った液体が運ばれてきた。このお酒もイスラム教に改宗していたら豚肉同様廃れていたはずの文化。

これはトラジャの伝統的なお酒で、ヤシの実から作られた「バロ|ballo」というもの。

タナトラジャでは、そこらへんで量り売りされていたりする。

どこかのメーカーが作っている正規品ではなく、各々勝手に作っている、とてもローカル色の強いお酒である。

こういうローカルなお酒は大抵強いというのが相場となっているけど、このお酒の度数は5%前後でそこまで強くはない。

少し強めの酸味があるが変なにおいもしないし後味も残らない。割とすっきりしている。

なんだかマッコリみたい。なんだ、意外といけるじゃないか。

さすがにバイクに乗ってきているのでちょびっと味見程度に収めておく。

ガイドさんは、度数が強くないので大丈夫だと言い普通に飲んでいた。本当はダメなんだけど、東南アジアのこういういい加減なところが好き。

さてと、食後のコーヒーです。

ここトラジャはインドネシアでも有名なコーヒーの産地。いわゆる「トラジャコーヒー」というやつ。土地の名前がコーヒーの銘柄になるくらい有名。

私はコーヒーではなく紅茶派なので全く分からないけど、おそらく有名だよね?

この国のコーヒーの歴史は、17世紀にオランダ東インド会社によってジャワ島に苗木が持ち込まれたのが始まり。そこから徐々に広がっていき、今では世界3位の生産国にまでなった。

農地に使える平地が少ないタナトラジャでは、今まで使い道のなかった山間部で育成できるコーヒーというのは、新たな産業としては非常に合理的だったはず。

飲み方は、挽いた粉にそのままお湯を入れる中東スタイル。これにたっぷり砂糖を入れて飲む。

おそらく、この国にイスラム教を伝えたアラブの商人由来の飲み方ではないだろうか?

トラジャコーヒーは、舌に残る苦みもないし酸味も少なくすっきりとした飲み口。私はコーヒーが苦手だがこれは普通に美味しく飲める。

思わず何杯もおかわりしてしまった。

まさか自分がコーヒーのおかわりをする日が来るなんて人生何があるか分かりませんね。

お茶請けに出てきたお菓子には沖縄の黒糖かりんとうとちんすこうに似たものが。

どちらのお菓子も中国発祥で海を渡り様々な地域に伝わっていったらしいので、おそらく起源は同じなんじゃないかと思う。

水牛の生贄(※閲覧注意)

お昼ご飯の後。会場に水牛が運ばれてきました。

いよいよ、ランブソロでも特に有名な衝撃的な儀式の開始。

この黒い水牛は1頭でだいたい70万円くらいらしい。

トラジャの人々は、牛は死者を運ぶ生き物と考え、生贄に捧げる牛が多ければ多いほどより早く天界へとに行けると信じている。

なるほど、最初の一匹が生贄に捧げられて初めて死を迎えるというのにも納得だ。

白と黒の混じったアルビノの水牛。首にはじゃらじゃら装飾も施され心なしか扱いも別格。

それもそのはず、生贄に捧げられる水牛の中では最も高価。なんと1頭で数百万円もするそうで、大トリとして最終日に生贄に捧げられる。

会場では2頭の高額水牛を見かけたが、ガイドさんいわく300万円と700万円クラスだそうだ。

特に700万円の水牛は最高クラスで、現地の人は冗談交じりで「1パジェロ」など例えたりもしていた。

牛の値段を決めるのは体の大きさ角の大きさ、アルビノであれば目の色とまだら模様の柄などいろいろ条件がある。

一度の葬儀で少なくとも牛が15頭ほど生贄に捧げられ、当然裕福になれば生贄の数も多くなる。

ちなみに、伝統集落のトンコナンに飾られていたのはここで生贄に捧げられた水牛の角。

葬儀では連日何頭かずつに分けて生贄を捧げ、最も高価なアルビノの水牛は最終日に生贄になるらしい。

さあ、牛の生贄の時間となった。

かなりショッキングなのでモザイク処理は施しているものの、苦手な人には、私の拙い文章で説明していくことにしましょう。

ガイドさんがいよいよ生贄の儀式が始まると言い会場を指さす。

ランブソロの会場の中央を見ると、何本か石柱の建てられた場所へと牛が連れてこられ、そこで男たちが牛の首を切る。

切り落とすのではなく、喉を切り裂く。

私は早くもここで耐え切れなくなったので、距離を取り遠くからへっぴり腰で眺めることにし決め込んだ。

ここで予想外だったのは、首を切られた牛は特に暴れるということはなく、意外に落ち着いた様子。

首のことなどまるで気にも留めていないかのように、ぼんやりとその場で落ち着いた様子で立ちすくす。

痛みは無いのだろうか?驚くほど落ち着いている。

それでも切られてぱっくりと開いた喉は赤い鮮血で染まり、その奥から、呼吸かそれとも心臓の鼓動なのか一定の感覚で勢いよく血が噴き出す。

遠くからでもここまでわかるくらいなので、近くで見たらもう卒倒していたかもしれない。

-1024x585.jpg)

多くの血を失い、次第に力を失ったように立ち眩みの様にフラフラとしはじめ、その場に膝を折り、もはや力が入らないのかすぐに体勢も維持できなくなり横に倒れ込む。

牛は立ち上がることもできないが、それでも頭や足を力なくゆらゆらと動かし続け地面に血だまりが広がっていく。

首を切られ5分ほど、ゆっくりと動かなくなり完全に息絶える。

その後、生贄の牛は皮を剥がれ肉を切り分けたら専用の祭壇に供えられ、調理して参列者たちに配られます。

この時2頭の牛が生贄に捧げられ目の前で息絶えていった。

見慣れた現地の人や勇気のある観光客は目の前で息絶えていく牛を見ているが、腰抜けの私は遠くからへっぴり腰で見ていた。

屈強な肉体を持ちながら心は繊細な男の姿を見て、周囲の人は、「見ろよあいつ(笑)」みたいな感じで笑っていたが、私の醜態で故人を弔う席に笑顔を添えることができたのなら案外悪い気はしない。

生贄の後は、赤い服を纏った男たちがやってきて中央の石柱を囲み歌い始める。

そんな男たちのすぐ後ろでは、今しがた息絶えたばかりの牛が手際よく捌かれていました。

他にも行くところがあったので、この衝撃的な儀式を見てランブソロ会場を後にします。

おわり

トラジャ族のランブソロ。

弔いの場でありながら悲壮感はなく、観光客でも受け入れる姿勢からまるでお祭りのよう。

衝撃的な生贄儀式もそうですが彼らの特異な死生観も興味深くて面白い。どの経験もこれぞ海外といった濃い経験ができました。

インドネシア旅行では大変お世話になったガイドブックの定番「地球の歩き方」

荷物にならないのでkindle版がおすすめ!

コメントを残す